Dossier Laméca

Musique et condition servile aux Antilles françaises au 18ème siècle

II. MUSIQUES DES ESCLAVES

A. Musique afro-créole

Tambours

Ce sont les instruments emblématiques de l’origine africaine des esclaves. Leur description reste très sommaire ; ils semblent cristalliser l’incompréhension des cultures africaines et de leurs dérivés coloniaux. Aujourd’hui encore leur étude n’est pas encore suffisamment détaillée pour permettre d’avoir une vue d’ensemble de tous les types de tambours utilisés et des différentes techniques de jeu pratiquées. On note cependant que la variété des instruments utilisés aux Antilles n’égale pas pour les contemporains, celle que les européens connaissent sur les côtes africaines (voir par exemple les descriptions compilées de Laborde dans son Essai sur la musique ancienne et moderne). On a connaissance toutefois d’au moins deux sortes de tambours de tailles et d’usages différents qui semblent indiquer dès le départ une subdivision de rôle entre un instrument plus grave chargé de donner une pédale rythmique en valeur plus longue et un autre plus aigu spécifiquement destiné à évoluer rapidement sur cette pédale selon des formules répétées ou non. Les procédés de facture sont résumés par l’emploi de tonneaux, de tambour en bois fouillés ou de bambous creux, mais rien n’est dit sur la manière d’attacher les peaux. La position des instrumentistes est généralement décrite comme cela apparaît sur la reproduction, le musicien étant assis sur son tambour. Le XVIIIème siècle propose donc une distribution de fonction qui semble voisine de celle que l’on peut constater dans certaines musiques d’aujourd’hui notamment en Guadeloupe et Martinique. On voit cependant que cette description est très vague si l’on pense, par exemple, à la variété des solutions existantes de nos jours entre la musique du vodou haïtien et les musiques des petites Antilles, tant au niveau de l’organologie que des procédés musicaux.

Une représentation typiquement coloniale de la musique des esclaves.

(Ponce, Phelipeau, Recueil de vues des lieux principaux de la colonie françoise de Saint-Domingue,

Paris, Moreau de Saint-Méry, Ponce et Phelipeau (ed), 1795)

Banza

Associé ou non aux tambours, le banza, deuxième instrument mentionné presque systématiquement dans les documents du XVIIIème siècle, a disparu sous cette forme au XXIème siècle. Il a donné par évolution progressive le banjo, dont le nom lui-même dérive de celui de banza. Son étude moderne est paradoxalement beaucoup plus fouillée que celle des tambours et elle est particulièrement intéressante car elle montre les relations qui peuvent exister entre descriptions à différentes époques et dans différents lieux (Epstein D., Sinful Tunes and Spirituals). Seul le total des commentaires apporte ici une information consistante. Sur cet instrument le témoignage de Moreau de Saint-Méry est une fois de plus pris en défaut. Dans un premier texte (la Description) ce banza est qualifié de « violon », puis, ensuite, de guitare dans un deuxième texte (Danse) dont le manuscrit montre les nombreuses ratures, visualisation d’une correction dont nous connaissons par ailleurs les relecteurs.

De ce banza nous avons un exemplaire venu du XIXème. Ramené d’Haïti par Schoelcher en 1840, il a probablement été fabriqué par des musiciens qui ont connu l’esclavage ou ont fait partie de la génération immédiatement postérieure. Il a une forme très proche de celle que l’on voit sur des documents contemporains et comporte certains détails indiquant une fonction rituelle possible. Ainsi en est-il du motif végétal (qui figure trois feuilles réunies) situé sur le manche et qui pourrait s’apparenter à un symbole vodou, si l’on en juge d’après le thème d’une chanson traditionnelle. On notera par ailleurs que Mollien mentionne au début du XIXème un joueur de banza des années 1780 qui s’appelle précisément Trois Feuilles (voir infra).

Le banza ramené d'Haïti par Schoelcher en 1840.

(Musée instrumental de la Cité de la Musique, Paris)

Chants

Les chants sont souvent décrits par les témoins coloniaux, et ce d’autant plus que ces pratiques paraissent moins exotiques aux européens que les complexités rythmiques de la musique instrumentale. Les colons ont pu ainsi observer les fréquents procédés responsoriaux, mais aussi dans le cas des créolophones comme Chabanon le rapport (ou l’absence de rapport) entre contenu des textes et traduction musicale. De façon générale les témoignages sur les chants s’avèrent moins négatifs que les jugements sur les musiques instrumentales. Outre l’incompréhension déjà mentionnée des cultures rythmiques complexes venues d’Afrique on peut lire également, dans cette préférence pour les chants, une transposition coloniale des hiérarchies européennes en cours à l’époque : en effet dans la musique du XVIIIème siècle la musique vocale est encore considérée comme supérieure à la musique instrumentale.

On possède des témoignages variés sur les lieux et circonstances de pratiques musicales. Les lieux les plus décrits sont les habitations avec les chants collectifs, les chants de travail, les danses collectives et les cérémonies de deuil. On connait également les lieux intermédiaires entre les bateaux négriers et les habitations comme la Fossette au dessus du Cap français qui servait de séjour transitoire pour les Africains fraîchement débarqués des bateaux négriers, mais aussi à l’inverse les lieux secrets de la campagne pour des occasions nombreuses et variées. Il y a ensuite ces manifestations publiques individuelles ou en groupe rapportées par certains auteurs, comme ces chants « de moquerie » rapportés par le comte de Vaublanc :

Les nègres travaillaient la terre, ils étaient rangés en ligne et précédés d’un nègre chanteur qui, le visage tourné vers eux, chantait des chansons improvisées sur le champ : les nègres répétaient en chœur et en partie avec beaucoup de justesse ; le chanteur y mêlait des plaisanteries et toute la ligne éclatait de rire sans cesser le travail. Lorsque j’allais les voir, j’étais un sujet intarissable de chanson. […]

(de Vaublanc, Souvenirs, pp. 177-178)

Il y a enfin des chants individuels comme le chant d’Evahim et Aza noté par Descourtilz pour lesquels malheureusement la part musicale restera inconnue (Voyage d’un naturaliste). On trouvera une transcription de ce chant dans l’ouvrage de Jean Fouchard La meringue danse nationale d’Haïti, dans lequel il donne également le texte de Danse de Moreau de Saint-Méry ). On doit enfin mentionner les possibilités peu envisagées jusqu’ici d’exécutions, beaucoup plus formelles que l’on ne l’estimait jusqu’ici, par des esclaves musiciens professionnels au même du monde des esclaves. Ainsi en est-il de ces manifestations indiquées par Mollien ou par les annonces de marronnages (voir plus bas l’annonce d’un musicien qui fait « métier » de battre le tambour). La remarque suivante faite par G. T. Mollien concerne une manifestation observée autour de l’année 1786 à Saint-Domingue :

On avait même vu une esclave de l’habitation Lefeuve, maîtresse du procureur, donner à la Saint-Louis un repas de 400 couverts, servi en vaisselle plate et égayé par les chants des chanteurs publics, Trois Feuilles et Grand Simone, dont les banzas (guitares) étaient garnis de doublons.

(Mollien Gaspard Théodore, Haïti ou Saint-Domingue, t. 1, p. 49)

Cette mention, très exceptionnelle, de divertissements musicaux n’est pas faite par Mollien pour elle-même mais, indirectement, pour illustrer les moyens importants donnés par les Blancs à leurs maîtresses esclaves, elle a donc de forte chance de correspondre à la réalité.

B. Musique religieuse coloniale

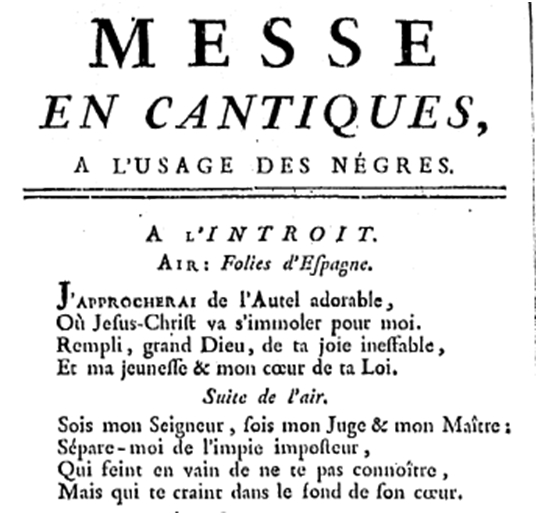

Il y avait dans les Antilles du XVIIIème des prêtres dont le service était spécifiquement dédié aux esclaves. Il est possible que le texte de la messe en cantiques ci-dessous à l’usage des esclaves ait été écrit dans ce contexte ; quelle qu’en ait été l’application réelle il traduit une volonté d’utiliser la musique européenne pour faire passer un message religieux. On peut légitimement penser qu’une partie du répertoire français savant ou populaire est passé dans la population esclave par ce biais.

Dans cette messe en cantiques (tous issus du répertoire profane de l’époque, identique à celui de l’opéra-comique) parue au début des années 1760 en distingue clairement l’usage d’un air très célèbre à cette époque dans la musique savante (les Folies d’Espagne) mis au service du texte sacré (le cantique avec des paroles françaises est un procédé fréquent en Europe et particulièrement en France depuis le concile de Trente visant à répondre aux protestants qui prient et chantent en langue vernaculaire).

(De Préfontaine, Maison rustique à l’usage des habitans

de la partie de la France équinoxiale connue sous le nom de Cayenne)

C. Les esclaves dans la musique savante coloniale

Une petite fraction des esclaves a été impliquée dans la production de musique coloniale, en tant qu’instrumentiste. Ces esclaves pouvaient être soit « utilisés » dans les habitations pour les distractions des maîtres, soit « loués » aux orchestres des spectacles de la colonie.

A titre d’exemple voici l’annonce que la presse de Saint-Domingue faisait paraître au milieu des années 1760 :

Trois jeunes nègres à vendre dont les deux plus grands jouent passablement du violon, et lisent la musique assez bien, sur toutes les clés indifféremment ; ils ont accompagné dans différents opéras qui se sont donnés depuis deux ans au Cap.

(Supplément à la Gazette de Saint--Domingue, Le Cap français, 15 février 1764)

Plus tard c’est un esclave concertiste qui est vendu :

A vendre un jeune Griffe de 17 à 18 ans nommé Julien bon musicien et annonçant les plus grands talents pour le violon et l’alto dont il joue déjà supérieurement : il est en ce moment engagé jusqu’à Pâques à l’orchestre de la Comédie du Cap. Il fait sa partie, dans n’importe quel concert. Il faut pour ce Griffe s’adresser à M. Ducommun, curateur aux successions vacantes.

(Affiches Américaines, Le Cap français, 13 novembre 1781)

Le musicien en question ayant en l’occurrence joué concerto, symphonie concertante sur les mêmes scènes du Cap.

On peut faire l’hypothèse que ces esclaves étaient employés dans les orchestres de danse pour les fêtes collectives (les redoutes fréquentes dans les salles de spectacle). Si tel a bien été le cas on peut se poser la question de la part des esclaves dans la combinaison d’éléments musicaux appartenant à des cultures d’origine différentes.

Il est notable par ailleurs que dans les déclarations de marronnage faites dans la presse les maîtres aient soulignés les compétences musicales de leurs esclaves. Cela semble indiquer le prix attaché à cette compétence (car un esclave musicien était plus cher) mais également la probable identification des fugitifs par ce biais. On en déduit que de nombreux esclaves devaient se servir de ces compétences musicales pour survivre dans leur fuite (très vraisemblablement en se faisant passer pour libre dans une paroisse voisine). Cela renforce encore l’hypothèse d’une présence assez générale des esclaves instrumentistes dans tous les domaines de la musique coloniale, privée ou publique.

Voici une annonce de ce type qui concerne un marron de Saint-Domingue :

Zamore, congo, cuisinier, appartenant à la mineure Gulleman, étampé GULLEMAN, agé de 25 à 26 ans, de la taille de 5 pieds 5 pouces, ayant plusieurs dents cassées sur le devant de la mâchoire supérieure, est parti marron pendant la nuit du 13 au 14 juillet dernier. Ce Nègre a été vu dans le quartier de Port-de-paix, battre du tambour pour les danses à nègres ; c’est le métier (c’est moi qui souligne) qu’il fait depuis qu’il est marron : en donner des nouvelles à Mrs Poupet frères Guymet et Cauvain, fondés sur la procuration de Mrs Mazois et compagnie. Il y aura récompense.

(Supplément aux Affiches Américaines, Feuille du Cap, Le cap français, 16 décembre 1789)

______________________________________

SOMMAIRE

I. Histoire culturelle et sources coloniales

II. Musiques des esclaves

III. Les colons face à "la musique" des esclaves

IV. Fonctions de la musique des esclaves

V. Contacts de civilisation

VI. Conclusion

Bibliographie

Conférence audio

______________________________________

par Dr Bernard Camier

© Médiathèque Caraïbe / Conseil Départemental de la Guadeloupe, 2012-2020