Dossier Laméca

La musique coloniale des Antilles françaises au 18ème siècle

III. SAINT-DOMINGUE ET L’OPÉRA-COMIQUE

A. L’entreprise de spectacle

B. Artiste dans une société coloniale américaine

C. Répertoire français dans une société créole

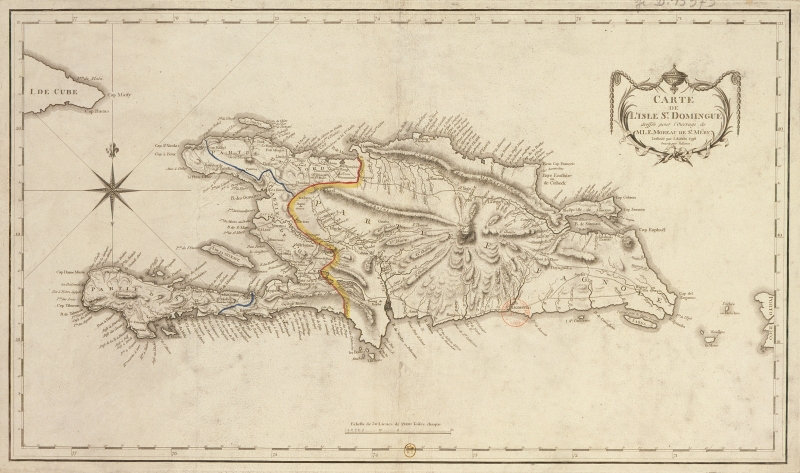

Carte de Saint-Domingue.

(BnF, Département Cartes et Plans, Ge D 15373)

Tous droits réservés

La richesse de Saint-Domingue est palpable dans le caractère impressionnant de l’activité des spectacles, lorsque l’on compare cette prolifération à celle qui prévaut en France à la même époque. A Paris, autour de 1789, il y a environ 13 000 places de théâtre, pour une population de plus de 600 000 habitants (une place pour 45 habitants), à Saint Domingue à la même période on compte à peu près 3 000 places pour environ 20 000 spectateurs libres potentiels des villes (une place pour 6 ou 7 habitants libres, en incluant les militaires de passage). Sur un autre plan, celui des répertoires des spectacles au plus fort de leur activité et de leur diffusion, les spectateurs potentiels au Cap et à Port-au-Prince (dont le nombre ne dépasse pas le chiffre de 10 000) « consomment » à peu près autant d’œuvres lyriques, dans la période 1762-1791, que ceux de Bordeaux, (entre 80 et 100 000 habitants) pour une période d’une durée équivalente (entre 1772 et 1798). Enfin sur le plan économique les recettes annuelles cumulées des principaux théâtres de Saint-Domingue (Le Cap, Port-au-Prince, Saint-Marc, Les Cayes, Léogane) se montaient, toujours dans les années 1780, à plus d’un demi million de livres de France (plus de 500 000 £ de Saint-Domingue déjà pour Le Cap et Port-au-Prince seuls) soit l’équivalent de Lyon et Bordeaux réunis (environ 200 000 habitants, contre environ dix fois moins dans les villes dominguoises possédant une comédie). La somme dépensée par habitant dans les spectacles de la colonie est de l’ordre du décuple de celle d’une grande métropole provinciale française. Mais, et c’est là une donnée importante, il s’agit bien de dépenses et non d’investissements. Le théâtre de Port-au-Prince a coûté beaucoup moins cher que celui de Bordeaux ou de Lyon (les plus beaux du royaume il est vrai) alors que son budget annuel est équivalent. En France les investissements pour les théâtres importants se chiffrent en millions de livres, à Saint-Domingue en centaines de milliers tout au plus, souvent beaucoup moins. Il y a là, au passage, une confirmation précise de ce que l’histoire et les témoignages contemporains nous apprennent : les colons de la “perle des Antilles” ne s’installent pas. Symboliquement ils ne bâtissent pas, y compris dans leur divertissements.

Vue de Port-au-Prince.

(Recueil de vues des lieux principaux de la colonie françoise de Saint-Domingue, Phelipeau (graveur) et Ponce, Paris, 1795)

Tous droits réservés

Cet espace est inscrit dans l’urbanisme comme les plans l’indiquent sans conteste. Or le lieu théâtral doit réaliser un compromis entre de nombreuses contraintes. La solution n’est pas simple dans un pays où la terre tremble souvent, où les ouragans peuvent détruire en une nuit les constructions les plus solides et où la chaleur d’un lieu fermé peut dissuader tout éventuel amateur. Les protestations des spectateurs, sans cesse renouvelées, contre l’incommodité des salles indiquent que cette question n’a pas trouvé à Saint-Domingue de solution technique satisfaisante. Plus encore il est étonnant, au regard de la profusion de représentations que l’on analysera plus loin, de constater que la colonie n’a pas investi de façon convenable dans des édifices de qualité. Il y a sans doute, à cela, plusieurs raisons convergentes. Le redoutable tremblement de terre de 1770 à Port-au-Prince a marqué les esprits et il est inconcevable de construire en pierre dans la capitale. Mais l’argument ne vaut pas au Cap où, au contraire, c’est la mémoire de l’incendie qui dissuade de construire en bois. Par contre la question de l’investissement se pose à peu près partout dans les mêmes termes. Il s’agit de façon générale de chercher une rentabilité rapide ; on vient à Saint-Domingue pour s’y enrichir le plus vite possible et retourner en France fortune faite. Dans ces conditions on n’est pas surpris de constater qu’aucun bâtiment public de Saint-Domingue n’a laissé de trace d’une quelconque richesse ou qualité particulière. Il faut noter que si en Martinique les colons construisent à Saint-Pierre, en 1786, un des plus beaux théâtres de la Caraïbe, sinon le plus beau, la colonisation y est plus ancienne, de plus d’un demi-siècle, la sédentarisation des colons plus importante. On voit poindre, ici encore, la question de la durée. Toutes ces raisons conduisent à la pauvreté architecturale des théâtres. Mal construits, à la hâte, ils sont le reflet d’une société qui se vit elle-même comme en partance et peu encline à laisser des traces durables de son passage.

La salle Mesplès, la seule pour laquelle nous ayons un plan, avait une apparence des plus sommaires. Son plan était de facture ancienne, le montant de l’investissement (50 000£) mesquin et insuffisant avait de quoi choquer même les dominguois pourtant peu exigeant en la matière. Les autres salles, aux dires de Moreau de Saint-Méry qui a probablement vu toutes celles en activité dans les années 80, n’avaient pas de caractères dignes d’intérêt. La salle de Léogane est une maison ordinaire, celle des Cayes est mal aérée, mal située et comporte selon Moreau de Saint-Méry « une entrée ridicule », celle du Cap est étouffante. Malgré ces défauts ces salles n’en sont pas moins des témoins précis de l’ampleur des divertissements : au Cap la comédie peut contenir 1 500 spectateurs, à Port-au-Prince 750, aux Cayes, à Saint-Marc à Léogane respectivement 500, 500 et 400.

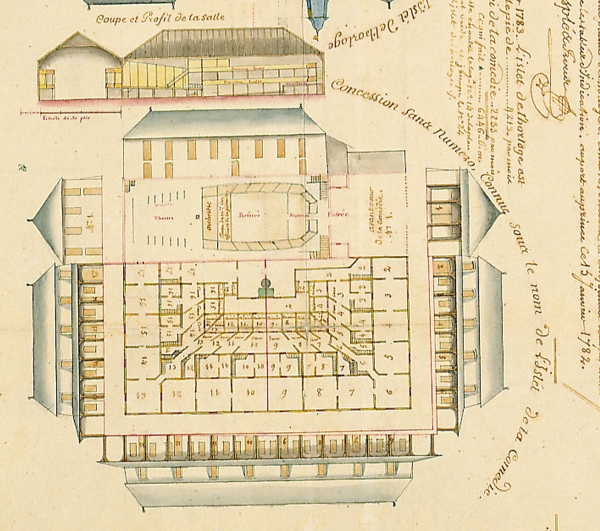

Salle de Port-au-Prince (1782)

(FR ANOM, FM, F3 296 E 75)

Tous droits réservés

B. Artiste dans une société coloniale américaine

Cette pratique passe d’abord par des hommes et des femmes, dont le nombre indique, comme la taille des salles et la densité du répertoire, que la musique à Saint-Domingue était une passion. Les musiciens, chanteurs ou instrumentistes, professionnels de la musique, luthiers ou commerçants, constituent un groupe compact qui gravite autour de la scène et tire profit de ses retombées. On peut retrouver le nom d’environ 400 musiciens, chanteurs/acteurs ou professionnels de la musique. La plupart fréquentent les salles de spectacles. Leur étude sociale s’avère intéressante car elle prolonge l’étude de l’entreprise en ajoutant la dimension culturelle qui définit plus nettement la singularité de Saint-Domingue.

Une typologie des artistes passe, en effet, nécessairement par une prise en compte des clivages au sein de la population. Ceux-ci sont de deux ordres. Il y a tout d’abord la qualité juridique qui sépare les libres des esclaves et à l‘intérieur des libres, les blancs des libres de couleur, ingénus ou affranchis. Il y a ensuite le lieu d’origine qui distingue les créoles d’une part, blancs ou noirs (dans l’acception moderne du terme), des français ou européens (pour les blancs) ou des bossales (terme signifiant « né en Afrique ») pour les noirs. La qualité de créole va-t-elle de pair avec une véritable culture commune « créole » ? La question reste encore aujourd’hui largement sous explorée et je proposerai plus loin quelques éléments de réponse pour ce qui concerne la musique. Le croisement de ces deux critères donne à la population en général et au groupe des musiciens en particulier une structure très spécifique de la colonie.

Les esclaves, essentiellement violonistes, sont contre toute attente les plus nombreux des musiciens (une soixantaine de noms sur un total de quatre-vingt esclaves musiciens connus d’après les annonces de marronnage ou de vente). Fait plus remarquable encore, une proportion notable de ces musiciens est formée de bossales (environ 20%). Dans quelle proportion ces esclaves sont-ils utilisés dans les orchestres des comédies ? Nous n’en savons rien même si deux annonces de la presse sont claires sur ce sujet :

Trois jeunes nègres à vendre, dont les deux plus grands jouent passablement du violon, et lisent la musique assez bien sur toutes les clés indifféremment : ils ont accompagné dans différents opéras qui se sont donnés depuis deux ans au Cap.

(Affiches Américaines, Le Cap, 15 février 1764)[mise en vente de] Julien jeune griffe [terminologie raciale de Saint-Domingue qui désigne le métis d’un Noir et d’une mulâtresse] 17-18 ans violon alto engagé jusqu’à Pâques comédie du Cap.

(Affiches Américaines, Le Cap, 13 novembre 1781)

Plan directeur de la ville du Cap

(ANSOM, Fond Colonies, F3 296 D9)

Tous droits réservés

D’après les données de l’époque, la faible valorisation du statut d’instrumentiste (qui se traduit au niveau des revenus, par exemple) et la tendance naturelle, dans une colonie reposant sur les esclaves, à leur confier les tâches les plus humbles, il est plausible que ceux-ci aient eu des parties d’orchestres, mais nous n’avons pas d’autres exemples précis de ce qui reste une hypothèse.

Les libres de couleur viennent ensuite dans l’échelle de respectabilité sociale de Saint-Domingue. A l’opposé de la catégorie précédente leur très faible participation, tant comme instrumentiste que comme chanteur, surprend lorsque l’on se rappelle leur poids économique croissant et leur revendication égalitaire. Comme cela est prévisible, cette revendication d’égalité s’accompagne en effet de l’adoption des critères de respectabilité des colons. Tenue vestimentaire, formation intellectuelle, forme nouvelle de sociabilité (franc-maçonnerie, spectacles) traduisent cette aspiration à la reconnaissance. Mais les scènes leur restent fermées et, à de très rares exceptions près, les libres restent spectateurs. L’exemple d’Elisabeth Alexandrine Louise Ferrand plus connue sous le nom de Minette est très révélateur de la situation des libres.

Chanteuse de grand talent comme le démontrent aisément le succès et les jugements flatteurs de ses contemporains, Minette débute sa carrière à Port-au-Prince à la fin de 1780 et se trouve mentionnée dans les spectacles jusqu’en janvier 1789. On la retrouve en 1807, à la Nouvelle-Orléans, tentant de reprendre sa carrière après la fuite de Saint-Domingue, mais elle meurt sans avoir pu véritablement renouer avec la scène. Voici ce que Mozard le rédacteur des Affiches Américaines disait de Minette :

[…] nous aurions d’abord à applaudir à l’âme, à l’intelligence, à la finesse, à la gentillesse, au maintien aisé et décent d’une jeune Actrice Créole, qui serait goûtée même à Paris, dans plusieurs rôles des pièces à ariettes […] (Affiches Américaines, Port-au-Prince, 25 juin 1785)

Illustration musicale 02

“Zémire et Azor (1771) : Air de la Fauvette (extrait)“ - André Modestre Gretry

Mais en face de ces jugements favorables il y a la réalité raciale de Saint-Domingue traduite par ce même Moreau de Saint-Méry qui rapporte les débuts de Minette sur la scène de Port-au-Prince de la façon suivante :

[…] Le 13 février 1781, M. Saint-Martin alors directeur, consentit à voir mettre le préjugé aux prises avec le plaisir, en laissant débuter sur ce théâtre, pour la première fois, une jeune personne de 14 ans, créole de Port-au-Prince. Ses talens (sic) et son zèle, auxquels on accorde encore chaque jour de justes applaudissements, la soutinrent dès son entrée dans la carrière, contre les préventions coloniales, dont tout être sensible et juste est charmé qu’elle ait triomphé […] (Moreau de Saint-Méry, Description..., t. 2, p. 989)

Ce que Moreau de Saint-Méry ne dit pas c’est que des colons connus entourent Minette. On les retrouve depuis sa naissance jusqu’aux parrainages de ses propres enfants. Ses origines, par ailleurs, la mettait elle-même à l’abri du besoin et tant sa mère, Elisabeth Mahaultière, que sa grand-mère, Elisabeth Daugé femme Daguin, avaient une aisance qui les situait au dessus de la moyenne des libres de couleur. Dans ces conditions il n’est pas étonnant que la seule autre artiste de couleur ayant un nom sur les scènes de Saint-Domingue soit …sa propre sœur ! Dans la pratique la haine des blancs, et en particulier des petits blancs, contre les libres de couleur était un obstacle infranchissable pour toute carrière dépendant d’un public. Si Minette est une grande figure des scènes de Saint-Domingue, si ses apparitions soulèvent l’enthousiasme, une petite annonce de la fin de l’époque coloniale remet sèchement les choses à leur place :

Ayat dit Périgord coiffeur pour femmes prévient le public qu’il a perdu son procès en reconvention contre la nommée Minette ML ci-devant attachée au spectacle de la ville.

(Affiches Américaines, Port-au-Prince, 17 juillet 1790)

En poursuivant cette typologie, de façon ascendante dans la hiérarchie de l’époque, on bute sur la question des artistes créoles blancs, et sur l’identification précise de la provenance des artistes des provinces de France. Pour les premiers les sources sont avares en données intéressantes. Pour les seconds l’impossibilité de faire des corrélations pertinentes, lorsqu’on ne dispose que du nom d’un individu, interdit toute étude des circuits de recrutement. Pour les artistes créoles blancs ou supposés tels une constatation s’impose, leur nombre est très réduit et ils ne semblent pas avoir d’aisance particulière. Pour les artistes provinciaux nous ne disposons que d’une seule carrière identifiée avec quelques détails, celle de Mme Marsan qui quitte Bordeaux, pour la Martinique, en 1775 passe à Saint-Domingue en 1780 où elle devient la principale chanteuse du Cap, pour fuir elle aussi à la Nouvelle-Orléans. Elle y décède en 1807 la même année que Minette.

Dans les artistes blancs il reste enfin une catégorie, qui appartient socialement à l’élite des artistes en France, et que l’on doit distinguer de la précédente comme un signe supplémentaire de la situation particulière de la colonie, prise entre sa volonté d’autonomie et son besoin d’asseoir une identité sur son mimétisme français, voire parisien. Il y a en effet une minorité significative d’artistes importants, « comédiens du Roi » ou non, venus pour partie de l’Académie Royale de Musique (Armeri, Jean-Baptiste Lany, Louis François Barthélémy Piffet, Quenet, Durand, Ringard) de la Comédie Italienne (Marignan, Chevalier, Julien) du Concert Spirituel (Louis François Barthélémy Piffet, Legros) ou du théâtre de Monsieur (Mme Molé). Cette présence illustre un double aspect de la vie des spectacles : le caractère lucratif des bons contrats (les artistes peuvent espérer des revenus de l’ordre de 10 à 12 000 £ coloniales dans les années 80 (150 £ coloniales valent 100 £ de France)) et la bonne connaissance que le public dominguois avait des carrières et des réputations en France. Un artiste comme Julien provoque de l’indignation lorsqu’il repart plus tôt que prévu, Marignan, qui fait deux allers-retours à Saint-Domingue est présenté comme une célébrité que les dominguois connaissent déjà. Par contre ces artistes sont souvent en fin de carrière. Lany par exemple, le célèbre maître des ballets de l’Académie Royale de Musique, semble végéter dans une sorte de retraite où il se contente de donner des cours particuliers. Cette élite vieillissante croise peut-être celle qui monte et qui, de retour en France, donnera de grandes figures. On peut le supposer en considérant, dans le domaine du théâtre pur, le cas de Volange qui après avoir « fait ses classes » dans la colonie repart et devient un des principaux acteurs français de la fin du siècle.

On s’étonnera de ce que cette présentation des artistes se résume, même en l’ordonnant, à celle des individus et qu’il ne soit pas fait, ici, mention des ensembles que constituent les troupes ou les orchestres. Cet angle d’analyse est, en fait, le reflet de la réalité de la vie des scènes de Saint-Domingue telle qu’on peut la décrypter à partir des sources. Presque aucune troupe n’est venue ès qualité faire le voyage. Aucun orchestre constitué sur place n’a laissé de trace particulière. La vie des artistes se traduit par une suite ininterrompue de va et vient (jusque et y compris pendant la Révolution), individuels le plus souvent, très rarement à quelques-uns. Les données concernant les effectifs des théâtres sont cependant connues et tiennent en peu de chiffres :

- dans le milieu des années 1780 il y a vingt acteurs/chanteurs au Cap (huit femmes douze hommes), seize à Port-au-Prince.

- à la même époque l’orchestre de Port-au-Prince compte onze musiciens, celui du Cap est inconnu, celui de Léogane en comprend six (quatre violons, un clairon et un basson), celui de Saint-Marc, neuf (1er et 2nd violons, deux violons d’accompagnement, un alto, une basse, un cor, deux clarinettes ou flûtes).

Si l’on ajoute à cela la présence avérée, mais impossible à quantifier, d’amateurs au sein de ces orchestres on aura à peu près tout dit sur leur composition globale. La connaissance, par les annonces de la presse, d’un certain nombre de titulaire des postes de maître de musique ou de premier violon complète ce fort modeste ensemble d’informations sur les effectifs.

C. Répertoire français dans une société créole

En passant à l’étude des répertoires proprement dit on entre par contre dans un domaine où les informations sont beaucoup plus complètes. En effet les spectacles de Saint-Domingue nous sont bien connus, par les annonces de presse, pour les deux capitales de la colonie, Port-au-Prince, capitale en titre, et Le Cap, capitale historique. Entre 1764 et 1791, en rajoutant la connaissance plus superficielle des autres villes, Les Cayes, Saint-Marc, Léogane, nous arrivons à un total d’environ 1 200 soirées et 1 900 représentations d’œuvres diverses. Cette connaissance relativement régulière, surtout après 1770 pour Le Cap et 1775 pour Port-au-Prince, a pour fondement la logique même des spectacles. La rétribution systématique des artistes au moyen de « représentations au bénéfice » provoque, en effet, une inflation de petites annonces exceptionnelles et permet, par ailleurs, l’évaluation précise du nombre d’artistes des comédies.

De cet ensemble de données on tire les informations principales suivantes. Pour les œuvres lyriques, sur les quelques 193 titres recensés, l’opéra-comique représente plus de 80 % (49 opéras-comiques en vaudevilles et 111 opéras-comiques en ariettes). L’opéra et l’opéra-bouffe sont quasiment absents du répertoire. Avec quatre titres, peu joués, trois opéras de Gluck (les deux Iphigénies et Orphée et Eurydice) et un de Grétry (Les mariages samnites), on peut considérer que l’opéra, en tant que genre, n’existe pas à Saint-Domingue. L’opéra-bouffe avec onze partitions n’a pas plus de succès.

Les auteurs suivent une distribution qui, au premier abord, n’offre pas de surprise. Les plus grands noms sont là et se trouvent dans des proportions semblables à ce que l’on peut établir pour Paris ou Bordeaux à la même époque :

- Grétry 21,6 %

- Monsigny 10,1 %

- Philidor 8,5 %

- Duni 7,5 %

- Dezède 6 %

- Favart 5,6 %

- Dalayrac 3,6 %

- Piis et Barré 3,3 %

- Champein 2,7 %

Cette répartition globale ne rend toutefois pas compte de détails de la diffusion dans les deux principales villes de la colonie. Au Cap Duni et Philidor dominent dans les années 1760 et disparaissent autour de 1775. Monsigny est joué des débuts au milieu des années 1780, Grétry ne semble connaître aucune éclipse. A Port-au-Prince la situation est totalement différente et Duni, Philidor, Monsigny et Grétry sont présents tout au long de cette période d’observation d’un quart de siècle.

Tout semble donc indiquer entre les deux villes une différence de goût, dont l’analyse est encore à affiner en fonction de la connaissance des sociologies respectives. Parmi les différences qui pourraient se révéler pertinentes la place et l’influence des libres de couleur est celle qui vient tout de suite à l’esprit. Port-au-Prince accepte plus facilement les libres au spectacle. On pourrait résumer l’ensemble de la situation en qualifiant Port-au-Prince de plus créole que Le Cap. Mais ces éléments ne peuvent suffire car il ne faut pas exagérer la place de ces libres au spectacle, celle-ci ne dépasse pas 15 % des spectateurs. D’autres facteurs de fond comme la sociologie des blancs des villes, encore mal connue, ou conjoncturels comme la présence de troupes restent à étudier. De façon très globale il est toutefois avéré par de nombreuses indications que les niveaux de vie et de richesse de Port-au-Prince sont inférieurs à ceux du Cap, plus fortunée, et sans doute plus parisienne.

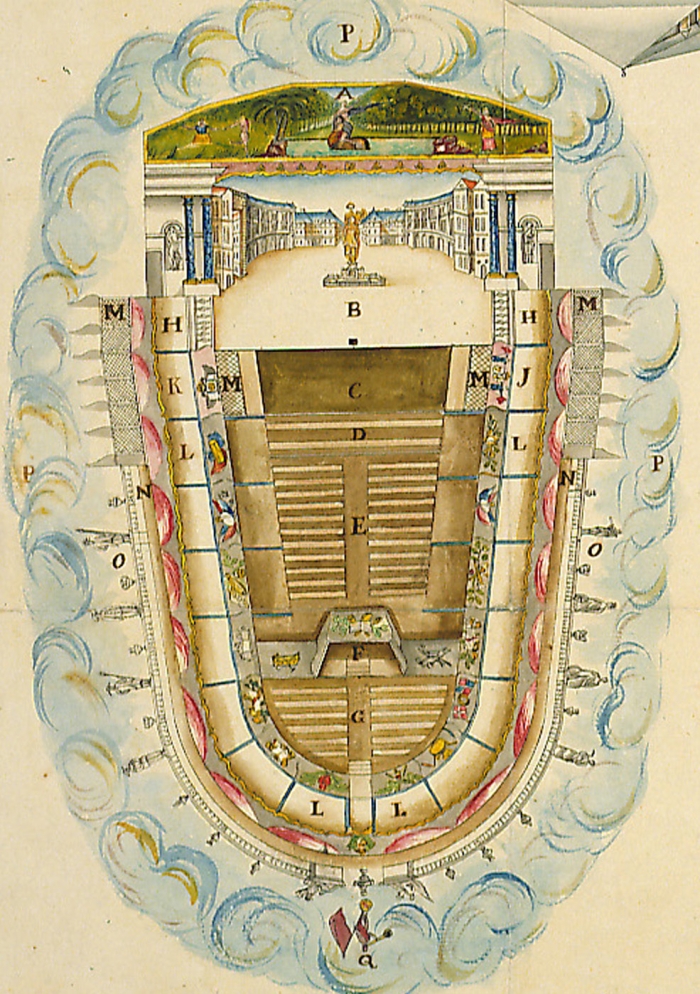

Théâtre de Port-au-Prince (Disposition de la salle et hiérarchie sociale) (1782)

(FR ANOM, FM, F3 296 E 75)

Tous droits réservés

Plan Mesplès, 1782, CAOM, F3 296 E 75

Légende de l’original :

« A Frontispice au dessus du rideau, B Théâtre et décoration, C Orchestre, D Loges séparées pour les officiers de la garnison, E Parterre garni de bancs, F Loges de Mrs les officiers de la juridiction, G Amphithéâtre garni de bancs, H Gradins adaptés pour Mrs du Conseil, J Loges pour les Généraux, K Loges pour les Intendants, L Loges indistinctes autour de la salle, M Loges grillées haut et bas, N Deuxième rang de loges pour les gens de couleur, O Bordure autour de la voute (sic), P Voute (id.) peinte en nuages, Q Renommée au fond de la voute (id.) en face du théâtre ».

Par ailleurs on voit surgir dans ce domaine, de façon discrète mais précise, la question d’une culture et d’un répertoire créole. Ce répertoire existe à travers quelques œuvres lyriques seules, à l’exclusion pratiquement complète de pièces instrumentales. De ces œuvres la seule retrouvée jusqu’ici est un opéra-comique en vaudeville (Jeannot et Thérèse de Clément) datant de 1758, transposition locale en créole de Bastien et Bastienne qui s’ajoute donc à la descendance déjà fournie du Devin du village. Or non seulement cet opéra-comique ne comporte pas de musique locale, à l’exception d’un seul air perdu sur lequel nous n’avons aucune information tous les timbres sont français, mais la conception que les dominguois avait d’une telle oeuvre semble montrer que la production créole elle-même était problématique. Au Cap on ne dit pas, contrairement à Port-au-Prince, « opéra-comique en créole du Sieur Clément », mais « opéra nègre », ou « opéra en langage nègre ». Il apparaît que, en conformité avec la tension raciale omniprésente à Saint-Domingue, la notion de culture créole a été un point de division. La principale actrice de couleur déjà citée, Minette, indique avec un certain mépris qu’il n’est pas question pour elle de chanter en créole. Il s’agit pourtant de la langue de tous et Jeannot et Thérèse est un succès si durable qu’il passe en Louisiane au début du XIXème emporté par les colons dans leur fuite. La transposition locale de l’opéra-comique est donc une réalité, qui sans être négligeable ne donne pas lieu au développement d’une « école dominguoise ». Un deuxième opéra-comique français est traduit en créole, Blaise et Babet (Dezède) devient Julien et Suset. D’autres productions, en français cette fois, comme ce Retour d’York ou la fête grenadière (musique inconnue), ou bien Pommier ou la ruse du village (musique de Dufresne), montrent clairement les limites de cette influence de l’opéra-comique sur la création locale lorsque l’on note que toute cette production n’a qu’un seul et unique librettiste, Clément.

Illustration musicale 03

“Le devin du village (1752) : Ouverture (extrait)“ - Jean-Jacques Rousseau

Jeannot et Thérèse de Clément (1758) (extrait du final)

(restitution Bernard Camier)

______________________________________

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION

II. LA VIE LYRIQUE DES PETITES ANTILLES FRANÇAISES

A. Martinique

B. Guadeloupe

III. SAINT-DOMINGUE ET L’OPÉRA-COMIQUE

A. L’entreprise de spectacle

B. Artiste dans une société coloniale américaine

C. Répertoire français dans une société créole

IV. CONCLUSION

Jeannot et Thérèse (manuscrit)

Illustrations musicales

Bibliographie

Conférence audio

______________________________________

par Dr Bernard Camier

© Médiathèque Caraïbe / Conseil Départemental de la Guadeloupe, 2009-2020